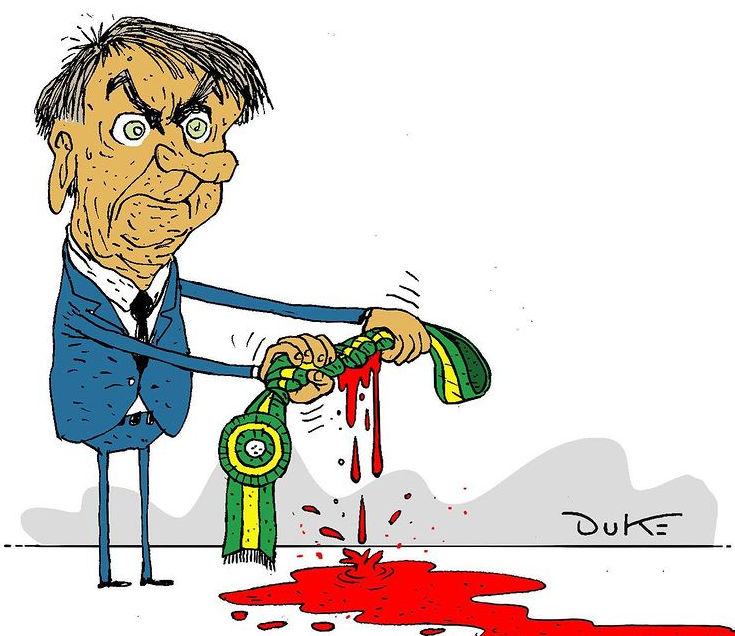

Maldade se banalizou no Brasil de Bolsonaro, afirma psicanalista Maria Rita Kehl

28 de junho de 2022 - 11h26

A banalização da maldade

Por Maria Rita Kehl

No Brasil de Bolsonaro, o mal se banalizou. Não emprego esse termo no sentido atribuído por Hanna Arendt à expressão banalidade do mal. Esta foi criada pela autora para qualificar o argumento do nazista Eichmann[1], ao ser julgado pelos crimes que praticou contra os judeus: estaria apenas “cumprindo ordens”. Com isso, o algoz procurou eximir-se da responsabilidade pelas centenas de vítimas que enviara para a morte. Segundo Hanna Arendt, que assistiu ao julgamento de Eichmann após o fim da 2ª guerra, a banalidade do mal seria a falta de implicação moral de alguém que não opõe resistência ante os crimes que lhe ordenam cometer. Obedecer a ordens criminosas com a consciência limpa: eis a banalização do mal.

Mas é evidente que, para obter tal “leveza” dos carrascos em relação às pessoas que encaminhavam para a morte, uma forte estrutura burocrática precisou ser montada, além de uma consistente rede de escusas ideológicas ter sido ativada: “Era a Realpolitik sem tons maquiavélicos, e seus perigos vieram a luz depois, quando eclodiu a guerra, quando esses contatos diários entre as organizações judaicas e a burocracia nazista tornaram tão fácil para os funcionários judeus atravessar o abismo entre ajudar os judeus a escapar ou ajudar os nazistas a deportá-los[2]”.

Sim, a burocracia. Ela cria uma tal rede de pequenas atividades – assinar papéis, carimbar selos, consultar mapas… – entre a captura de um judeu inocente e sua execução, que nenhum dos sujeitos envolvidos a cada etapa sente-se responsável pelo crime que ajudou a ser cometido. Como pode um funcionário não cumprir uma ordem ou executar um protocolo? Como pode um guarda não abrir a porta da cela para enfiar ali seu prisioneiro, culpado ou inocente, e como poderia não trancafiar o sujeito depois? Como pode um carrasco não continuar torturando um homem amarrado e pendurado de ponta cabeça, depois de ter lhe dado apenas alguns choques elétricos para que ele denunciasse seus companheiros? Que culpa poderia se atribuir se, por azar ou por fraqueza, o sujeito morresse?

Acontece que, sim, o funcionário e o carrasco sempre tiveram a escolha de não trancafiar um inocente, de não torturar um semelhante. Cumprir ordens pode ser apenas um pretexto para exercer sua própria maldade, travestida de covardia. Atos assim caracterizam a banalidade do mal, tão mal compreendida até por alguns leitores de Arendt.

Ciente de ter deslocado a expressão de Arendt do contexto em que foi criada, insisto em resgatá-la aqui para qualificar, com outro sentido, a leviandade com que muitas pessoas se sentem autorizadas a praticar ruindades contra indivíduos vulneráveis. Ou a indiferença com que se eximem de qualquer gesto de solidariedade em relação à multidão de miseráveis que aumenta a cada dia em todas as cidades do país. “Vagabundos”? Este, aliás, também é um qualificativo utilizado pelo presidente para se referir a qualquer um que o critique.

A lei que rege, desde o inconsciente, as vias pelas quais se expressa a maldade é a mesma que rege nossa moral corriqueira e benévola do dia a dia. Ao regular aquilo que não devemos e não podemos fazer, essa mesma lei estipula que… se você pode fazer algo, você deve. Em certos casos, isso vale para atos de bondade e caridade. Em outros, autoriza a barbárie. Não se prive de um gozo que está a seu alcance, por mais escandalosos que sejam seus caminhos. Não perca essa oportunidade de gozar mais! Para Lacan, a mesma lei que diz “não goze” (por exemplo, de seus impulsos sádicos) exige: “Goza!”.

A polícia brasileira tem, desde a ditadura, licença para matar. Assim… se você (policial) pode, você deve. Como haveria de se privar desse dever que, ainda por cima, oferece um adicional de gozo? Depois que o presidente revelou se reger por este mesmo imperativo, os casos de gozos sádicos têm se multiplicado na sociedade brasileira.

O lockdown, imprescindível para conter o avanço das contaminações pela covid-19, favorece a desastrosa diminuição da empatia para com as vítimas da desigualdade que também se alastrou como uma epidemia. Na medida em que somos obrigados a nos acomodar dentro de casa (em famílias onde isto seja possível) diminuímos nossa participação, tanto física quanto simbólica, na esfera pública.

Muitos de nós lutam para não se acomodar. Criamos espaços virtuais de debates, fazemos circular abaixo-assinados de protesto, contribuímos com algum dinheiro para várias instituições de proteção aos vulneráveis. Mas nada substitui a vida nas ruas; nenhum abaixo-assinado substitui a participação em manifestações de cunho político, que no momento se tornaram perigosas por concentrar milhares de pessoas. A participação na esfera pública, seguindo ainda mais um pouco o pensamento de Hanna Arendt, é um componente fundamental da condição humana.

No caso do Brasil de 2019-2022, a maldade se banalizou até se tornar um evento entre outros: afinal, por que tanto mimimi ante o crescimento exponencial da violência e da criminalidade[3], de 2019 para cá? Por que incomodar o mandatário da nação exigindo providências contra o alastramento da pandemia? Ou exigindo que o presidente, em vez de repetir seus discursos debochados, respeite à dor das famílias? “Qual o problema? Mais dia, menos dia, todo mundo vai morrer mesmo…”!

A indiferença, o descaso, são formas abjetas da maldade, que se tornam mais graves quando se manifestam frente às centenas de milhares de vidas perdidas em função da irresponsabilidade de quem deveria governar o país. Já se observou que o presidente é incapaz de empatia com a dor alheia (com a óbvia exceção da sua imensa dedicação aos filhotes). Pior do que isso: há crimes ante os quais a família do presidente se empolga. É o caso do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco – negra, lésbica, de esquerda. Ou, ainda, o caso da resposta padrão do presidente da República ao ser interpelado sobre o morticínio que poderia ter sido evitado: “E daí?” “ Não sou coveiro, pô”!

“Não acredito em pessoas, acredito em dispositivos”, teria dito Jacques Lacan a seus alunos. De fato, são os dispositivos – civilizatórios, legais, morais, religiosos – que, entretecidos, formam alguma borda capaz de conter os excessos de ira ou de gozo que podem acometer indivíduos e grupos sociais. Se tais dispositivos presentes na cultura são esculachados – escolho a palavra pesada que tem contaminado o debate público, mesmo que nunca a tenha utilizado até então – o laço social se fragiliza. E a maldade – essa “fera que hiberna precariamente[4]” em todos nós – ganha terreno.

É espantoso constatar como é fácil degradar o tecido social, tão recosturado e remendado ao longo de episódios luminosos e sombrios da história de qualquer país. Cada “E daí…?” pronunciado ante a dor do outro, ante a destruição das coisas belas, ante as ofensas à Constituição – degrada um pouco mais o laço que nos une na forma de sociedade democrática (com todos os defeitos e contradições que ela contém). O mal se banaliza quando, pela repetição, nos dessensibilizamos. Banaliza-se quando nos acostumamos com ele. Quando, desesperançados, deixamos de lutar.

Quando o mandato de Bolsonaro acabar, nós, brasileiros, talvez consigamos colar os caquinhos de cada dispositivo democrático, dos impulsos de solidariedade desprezados, de nosso quinhão de piedade e de empatia, desconstruídos ou destruídos desde 2019.

Algumas maldades “banais”

Segundo reportagem na Folha de São Paulo, em 2022 o “trote” aplicado aos calouros causou queimaduras graves entre alunos da Universidade Federal do Paraná: depois do tradicional “mico” de pedir esmolas nos faróis, os alunos foram encurralados pelos veteranos em um terreno baldio e, ajoelhados, receberam pelo corpo jatos de um líquido que produziu lesões graves. Por que os veteranos submeteram os calouros a um trote tão atroz? Simples: porque podiam. O clima violento se instaurou no país. Se todos fazem… por que nós não faríamos?

Mas tal violência gratuita ainda parece inocente diante da matança empreendida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, em que vinte e oito moradores foram assassinados a esmo sob alegação policial de “legítima defesa”.

Ainda sobre a violência sempre impune das PMs[5]: em 23 de novembro de 2021, reportagem da Folha de São Paulo revelou que a polícia mata muito mais “por vingança” do que, como protocolarmente alegado, em legítima defesa. Nunca devemos esquecer – nem perdoar – o linchamento de Moïse, o jovem negro assassinado na Barra da Tijuca, à luz do dia diante da passividade dos banhistas… porque foi cobrar seu salário ao dono do quiosque onde trabalhava.

O ano de 2022 promete não ficar atrás de 2021 no quesito da violência policial. Emblemática desse momento em que a maldade se banalizou foi o assassinato por asfixia, no camburão da polícia, do jovem Genivaldo dos Santos, abordado a pretexto de que circulava em sua moto sem capacete – exatamente da forma como costuma se exibir o irresponsável mandatário da nação. Genivaldo foi atirado na caçamba do camburão. Antes de trancar a porta os policiais atiraram ali dentro uma bomba de gás lacrimogêneo. As súplicas e os gritos de “vou morrer” não sensibilizaram os supostos defensores da lei e da ordem, e Genivaldo foi assassinado por asfixia. A maldade veio de parte de “agentes da ordem” que deveriam proteger sua vida (mesmo que, eventualmente, tivesse cometido um crime).

Parece que vem se generalizando uma modalidade de gozo perverso: o gozo com o sofrimento – eventualmente, a morte – alheios. Como estes crimes ficam impunes, torna-se quase irresistível repeti-los. Lacan entendeu que o funcionamento do chamado superego,a instância moral que de certa forma regula nosso comportamento, opera em duas direções antagônicas: ao mesmo tempo que diz – “Não goze!” (daquilo que está interditado, tanto pela lei quanto pelas normas sociais), o superego exige: “Goze!”. A mesma instância que reprime excessos e maldades também pede que nos autorizemos a praticar tais excessos e maldades. O superego zela por nossa imagem diante de nós mesmos: se ficar à sua mercê, o sujeito é capturado por essa dupla injunção. É preciso se abster de certos excessos para estar de acordo com os ideais que a sociedade propõe, mas… justamente por se considerar tão bom, o superego o autoriza a cometer os tais excessos e maldades. “Se você pode, você deve” – este é o imperativo do gozo que nos faz flertar com a violência e com as transgressões.

Tal paradoxo intersubjetivo se agrava – e pende para o pior – quando os discursos que “formatam” a vida social deslizam para o lado do incentivo à violência e ao desrespeito à dignidade alheia. Esta é a situação atual do Brasil – onde os que debocham da Lei[6] tèm mais chance de sair impunes do que aqueles que agem de acordo com ela. Eis um resumo da banalização da maldade no Brasil sob Bolsonaro.

Mas percebo que nessa fase bolsonarista a maldade, no Brasil, deixou de causar escândalo. Talvez para suportar o mal-estar de tantas violências e injustiças, aquela parcela da sociedade que raramente é vítima delas banalizou as ocorrências. O Brasil é assim mesmo. Bom mesmo seria viver em Paris…

Sorte nossa, a de termos nascido entre as classes mais poupadas; podemos sofrer violência de parte de um assaltante, mas nunca, nunca de parte da polícia. Eis a versão brasileira da banalidade do mal.

Entre as recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade se encontra uma que pede a exclusão do “excludente de ilicitude” para justificar assassinatos cometidos por policiais militares. A outra recomendação nesse campo foi a da desmilitarização das polícias que encerraria, assim, uma das piores excrescências herdadas da ditadura militar de 1964-85. O relatório foi arquivado pelo presidente Michel Temer depois que ele próprio contribuiu para a deposição de Dilma Roussef, responsável por conseguir junto ao Congresso a aprovação da lei que criou a CNV.

Maria Rita Kehl é psicanalista, jornalista e escritora. É autora de vários livros, entre os quais se destaca O Tempo e o Cão (Boitempo, 2009), ganhador do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Não-Ficção em 2010.